稲荷神社の総本宮、人々から信仰されている伏見稲荷大社

伏見稲荷大社は稲荷神を祀る日本全国約3万社の稲荷神社の総本宮とされる。稲荷山の麓に本殿があり、稲荷山全体を神域とされております。

稲荷神(お稲荷さん)は農業の神であるために、五穀豊穰・商売繁盛・交通安全などといったご利益(りやく)があるとされております。

毎年初詣の時期には近畿地方の社寺で最多の参拝者を集まってきます。人々から信仰されている伏見稲荷大社をご紹介致します。

伏見稲荷の魅力

総本宮

日本全国に約3万社ある稲荷神社は私達にとって身近な神社の1つと言えるでしょう。また、五穀豊穣、商売繁盛、産業興隆、家内安全、交通安全、芸能上達の神様としても有名な稲荷神(お稲荷様)は老若男女から信仰を集めています。

その総本宮である伏見稲荷大社の人気は全国から沢山の参拝者が訪れるほどです。特に正月三が日には近畿地方で最多の参拝者を集め、全国でも第4位の多さとなっております。

千本鳥居

伏見稲荷と聞けば、まず想像するのは驚くほど続いている鳥居ではないでしょうか。

約3000本もの鳥居があり、鳥居山の頂上まで続く鳥居の道、そのスケールの大きさに感動した。

道中には社や茶屋もあるし、ビュースポットもあるので、お参りしたり休憩しながらゆっくり登っていくのをお薦め致します。

風景の移り変わりも魅力的でございます。

特に春や紅葉が美しい秋などに起こしになる方が多く、赤い鳥居と新緑の葉や赤い紅葉との組み合わせは是非見て頂きたい風景の1つでございます。

伏見稲荷周辺の観光スポット

東丸神社

江戸時代の国学者、荷田春満(かだのあずままろ)が祀られている東丸神社。学問の神様として広く信仰を集める神社です。

参道に沿った絵馬掛けには、入試合格や学業上達を祈願する絵馬がびっしりと掛けられています。

※東丸神社は伏見稲荷大社の境内にありますが、独立した神社です。

大橋家庭園(苔涼庭)

瀬戸内の鮮魚を一手に扱う元請を家業としていた大橋仁兵衛が明治末から大正2年にかけて造園した別荘の庭。

親しくしていた七代目・小川治兵衛(植治)の監修を得て趣味で集めた12基の石灯籠をはじめ数多くの庭石を配し座敷の造りと調和させその眺めを楽しむ露地風の庭です。

東福寺

奈良の東大寺と興福寺から一字づつ取り名付けられた東福寺(臨済宗)は、筑紫の崇福・承天二寺から円爾弁円(聖一国師)を招き開山したのが始まりで、京都五山の一つにも数えられます。

日本最古の三門は、国宝に指定されています。

泉涌寺

御寺の名称でも呼ばれる泉涌寺は、皇室の菩提寺で境内の一角に清泉が湧き出たことからその寺名が付けられた。

門をくぐって仏殿を見下ろしながら下っていく坂は、他の場所では見当たらないので新鮮な感じを受けます。

万寿寺(万寿禅寺)

萬寿寺は東福寺の塔頭です。

白河天皇が皇女の御所を六条御堂というお寺にしたのが始まりで。

その後浄土宗から禅宗に改めたのを機に万寿禅寺と名を変えた。

1434年焼失し三聖寺に移り万寿寺という名になった。

現在は、一般公開されてません。

道の歴史

師団街道

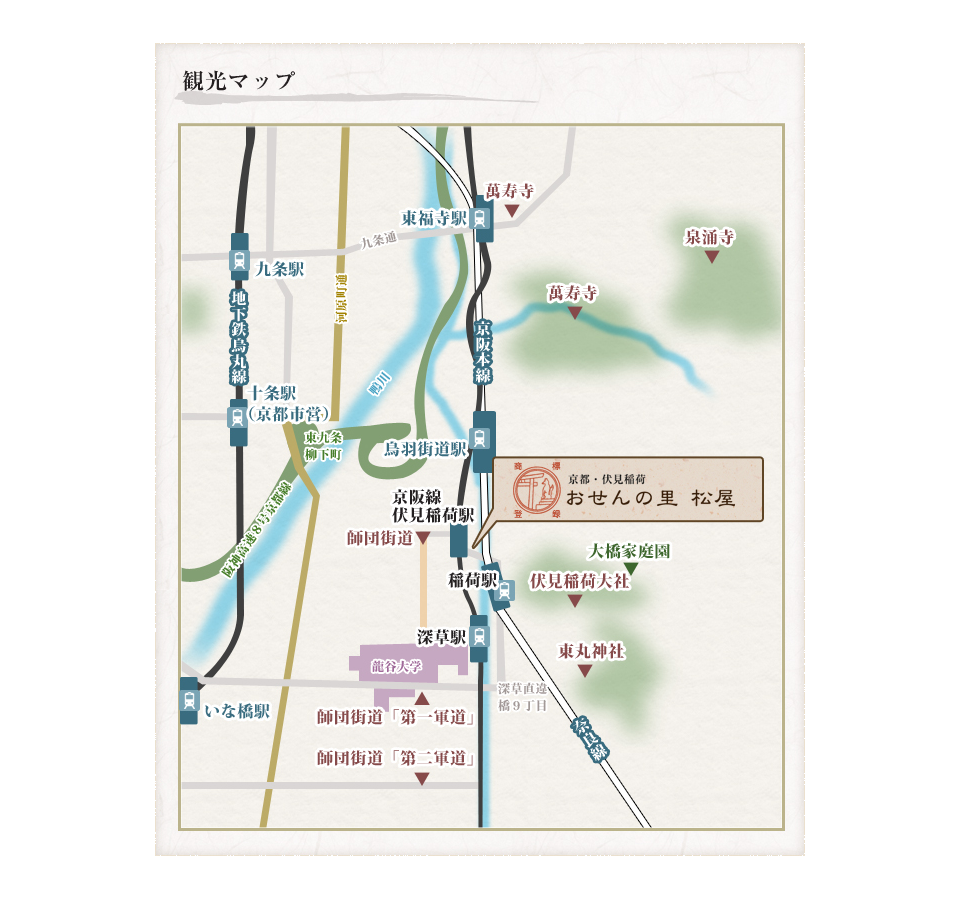

松屋ご案内地図にある師団街道の師団とは、大日本帝国陸軍第16師団のことです。

明治時代、日清から日露戦争にかけての時期に帝国陸軍は軍備の拡張を図っており、明治38年(1905)に従来の12師団を17師団編成に増強しました。

そのうちの第16師団支配下の第36歩兵連隊を始めとする多くの兵隊が、明治41年(1908)11月16日に京都深草の地にやってきたのです。

この師団街道は、京都の市街地と駐屯地を結ぶ道路として開かれたもので軍用物資や兵隊などを運ぶ重要な道でありました。

鴨川に架かる塩小路橋から、琵琶湖疏水の延長水路である鴨川運河に沿って南に下り伏見インクライン付近で国道24号に合流しています。

またこの道は、伏見の墨染寺にも通じていることから、墨染通とも呼ばれていました。

師団街道:『第一軍道』

松屋から少し南に行くと龍谷大学が見えてきます。

その南に建っている同大学の体育館あたりの敷地は、もと深草の練兵場でした。

先の京都兵器支廠と練兵場の間を東西に通じる道が軍用道路で、今でも標識に「第一軍道」の名前が使われています。

師団街道:『第二軍道』

第一軍道からさらに南には第二軍道があります。

第二軍道は師団司令部に直結する道として重要視され、伏見駐屯の工兵第16大隊の直轄工事として行われました。

その軍道は京阪電鉄と疏水をまたぐため、特に頑丈に造られています。

京都は空襲もごく一部で、戦争の惨禍を示す遺跡は多くありませんがこのような所に戦争の歴史の足跡が残されています。